1931年、ハンガリー生まれ。同国を代表する名匠ヤンチョー・ミクローシュの手引きで、長編劇映画デビュー作となる『エルジ』を監督。当時ヤンチョーとは配偶関係にあり、彼の息子ヤンチョー・ニカはその後、「日記」三部作の撮影監督を務めることになる。

監督作には、サボー・ラースロー(ラズロ・サボ)やアンナ・カリーナ、イザベル・ユペール、デルフィーヌ・セリッグなどの名優がこぞって出演し、アニエス・ヴァルダに至っては自身の映画制作の参考にするなど、その影響は計り知れない。

Introduction

1975年、『アダプション/ある母と娘の記録』で、女性監督として初めてベルリン国際映画祭の最高賞を受賞したメーサーロシュ・マールタ。2023年、同作を含む5作品が日本でもようやく公開された。

今回の特集では、メーサーロシュの代表連作「日記」三部作を含む7作品を新たにラインナップ。

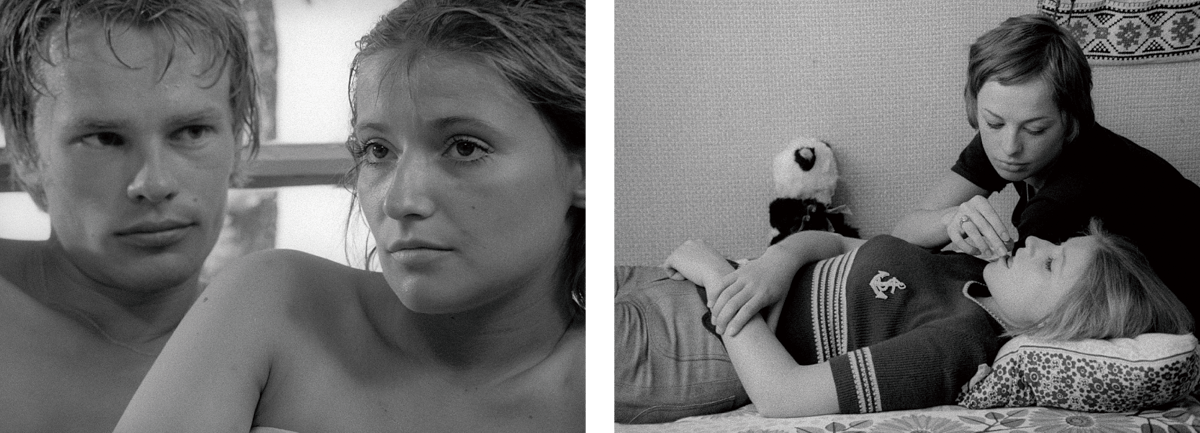

孤児として育った女性が両親を追い求めるデビュー作『エルジ』、中年の危機に瀕した未亡人の息苦しさをシスターフッド的に描破した『月が沈むとき』、階級格差が男女の結び付きを蝕む『リダンス』など、初期作品には「家族」の有り様を洞察するメーサーロシュの作家性が光る。アンナ・カリーナを共演に迎えた中期の傑作『ジャスト・ライク・アット・ホーム』では、血の繋がらない男と少女の、親子のような親密さにカメラが向けられ、やはりここでも「家族」の形が問い直される。

そして「日記」三部作には、冷戦下の恐怖政治を生き抜いた、メーサーロシュ自身の記憶が刻まれている。軍靴が耳をつんざくなか、生き別れた両親への思いがこだまするパーソナルな一大叙事詩が、ついにその全貌を現す。

今回の特集では、メーサーロシュの代表連作「日記」三部作を含む7作品を新たにラインナップ。

孤児として育った女性が両親を追い求めるデビュー作『エルジ』、中年の危機に瀕した未亡人の息苦しさをシスターフッド的に描破した『月が沈むとき』、階級格差が男女の結び付きを蝕む『リダンス』など、初期作品には「家族」の有り様を洞察するメーサーロシュの作家性が光る。アンナ・カリーナを共演に迎えた中期の傑作『ジャスト・ライク・アット・ホーム』では、血の繋がらない男と少女の、親子のような親密さにカメラが向けられ、やはりここでも「家族」の形が問い直される。

そして「日記」三部作には、冷戦下の恐怖政治を生き抜いた、メーサーロシュ自身の記憶が刻まれている。軍靴が耳をつんざくなか、生き別れた両親への思いがこだまするパーソナルな一大叙事詩が、ついにその全貌を現す。

Staff

About the MOVIE

-

児童養護施設で育ったエルジは、24年ぶりに小村で暮らす実の母を訪ねる。再婚していた母は、娘の来訪に戸惑い、彼女を姪と偽って新しい家族に引き合わせた。家族関係の修復も曖昧なまま街へ戻ったエルジは、行きずりの男と交際しながら、鬱々と日々を過ごす。ある日、素性の知れぬ中年男性がエルジの前に現れ、「君の両親は死んだ」と告げる。

児童養護施設で育ったエルジは、24年ぶりに小村で暮らす実の母を訪ねる。再婚していた母は、娘の来訪に戸惑い、彼女を姪と偽って新しい家族に引き合わせた。家族関係の修復も曖昧なまま街へ戻ったエルジは、行きずりの男と交際しながら、鬱々と日々を過ごす。ある日、素性の知れぬ中年男性がエルジの前に現れ、「君の両親は死んだ」と告げる。

長編デビュー作であり、のちに繰り返し描かれる“養子”をテーマとした自伝的作品。 -

政治家の夫に先立たれたエディトは、保険金や邸宅の相続を頑なに拒む。父の名声が汚されることを恐れた息子は、母エディトを別荘に軟禁した。息子の婚約者も「看守」として手を貸すが、壊れていくエディトを見るうち、結婚という結び付きに違和感を募らせていく。

政治家の夫に先立たれたエディトは、保険金や邸宅の相続を頑なに拒む。父の名声が汚されることを恐れた息子は、母エディトを別荘に軟禁した。息子の婚約者も「看守」として手を貸すが、壊れていくエディトを見るうち、結婚という結び付きに違和感を募らせていく。

原題のHoldudvarは「月の暈(かさ)」の意味で、転じて権力者に付き従う者を指す。「家」に囚われた女性の苦しみと、彼女に寄り添う女性の交流が描かれたシスターフッド映画。 -

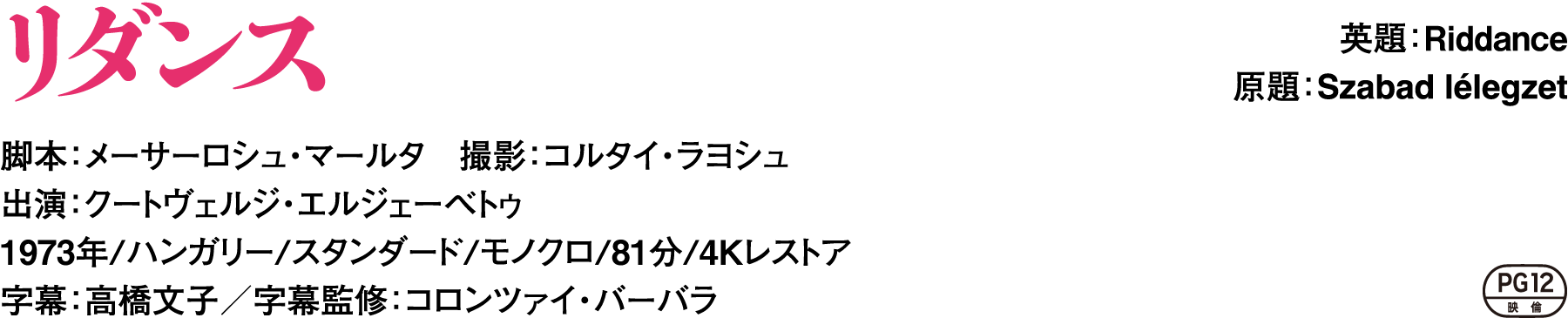

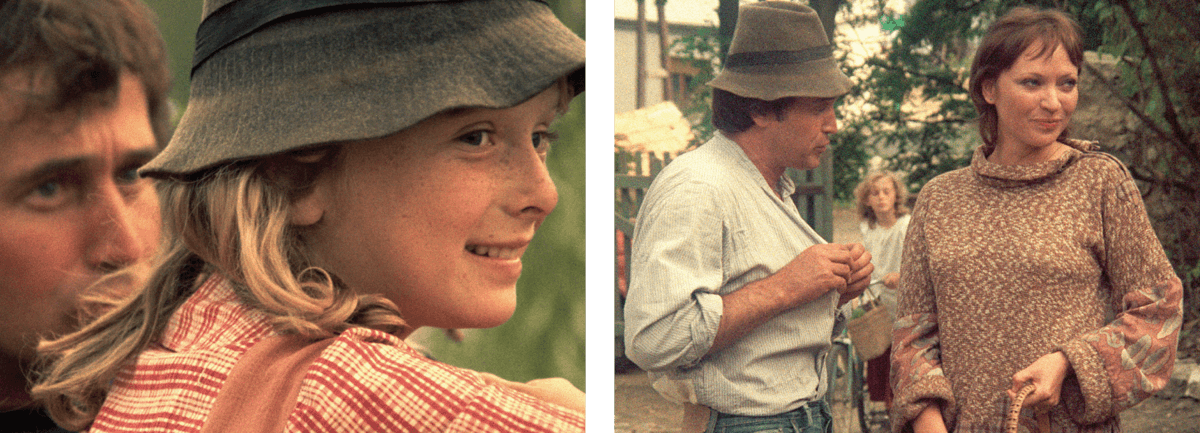

工場勤務のユトゥカは、大学生のアンドラーシュと恋に落ちるが、拒絶されることを恐れ、学生のふりをして名前も偽る。やがてアンドラーシュは真実を知るも、両親には告げられない。両家の食事会でアンドラーシュ家の階級意識が剥き出しになっていく。

工場勤務のユトゥカは、大学生のアンドラーシュと恋に落ちるが、拒絶されることを恐れ、学生のふりをして名前も偽る。やがてアンドラーシュは真実を知るも、両親には告げられない。両家の食事会でアンドラーシュ家の階級意識が剥き出しになっていく。

アニエス・ヴァルダがシャワーシーンに強く魅了されたという、労働者階級とインテリの格差を背景に女性の選択を描く静かな力作。撮影はトルナトーレ作品で知られるコルタイ・ラヨシュ。 -

アメリカからハンガリーへ帰国したアンドラーシュ。根無し草状態の彼は、放し飼いにされていた犬に惚れ込み、飼い主の少女から強引に買い取る。やがてふたりは、親子とも言い切れぬ親密な関係を育んでいく。彼のかつての恋人アンナも、そんなふたりを気に掛け、彼に愛を告白するが……。

アメリカからハンガリーへ帰国したアンドラーシュ。根無し草状態の彼は、放し飼いにされていた犬に惚れ込み、飼い主の少女から強引に買い取る。やがてふたりは、親子とも言い切れぬ親密な関係を育んでいく。彼のかつての恋人アンナも、そんなふたりを気に掛け、彼に愛を告白するが……。

父への献辞で始まる本作は、メーサーロシュにとって非常に個人的な父との物語だといえる。アンナ・カリーナがふたりの関係に揺らぎを与える人物を好演。 -

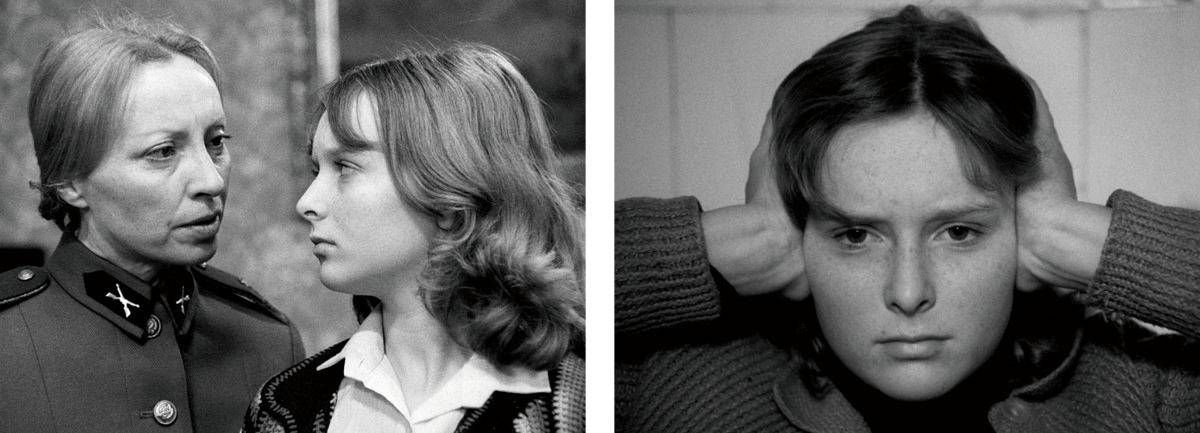

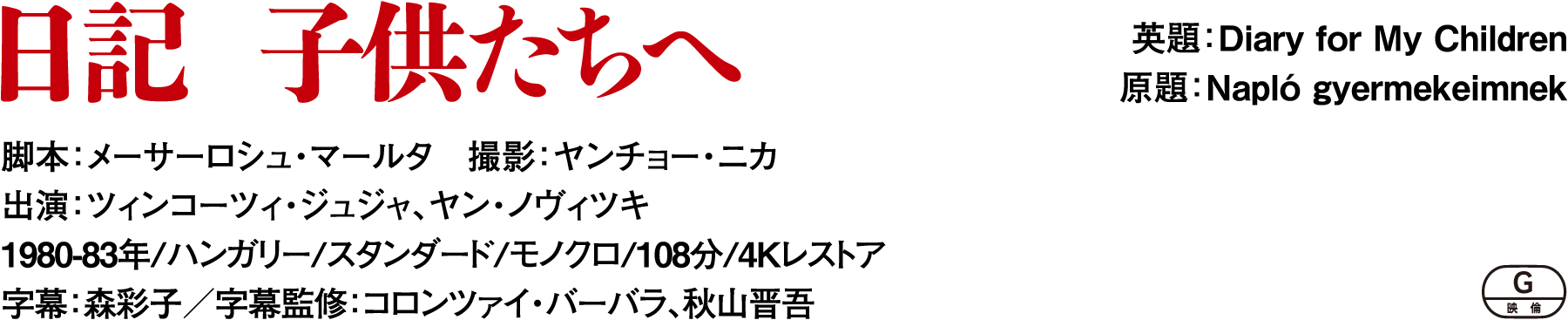

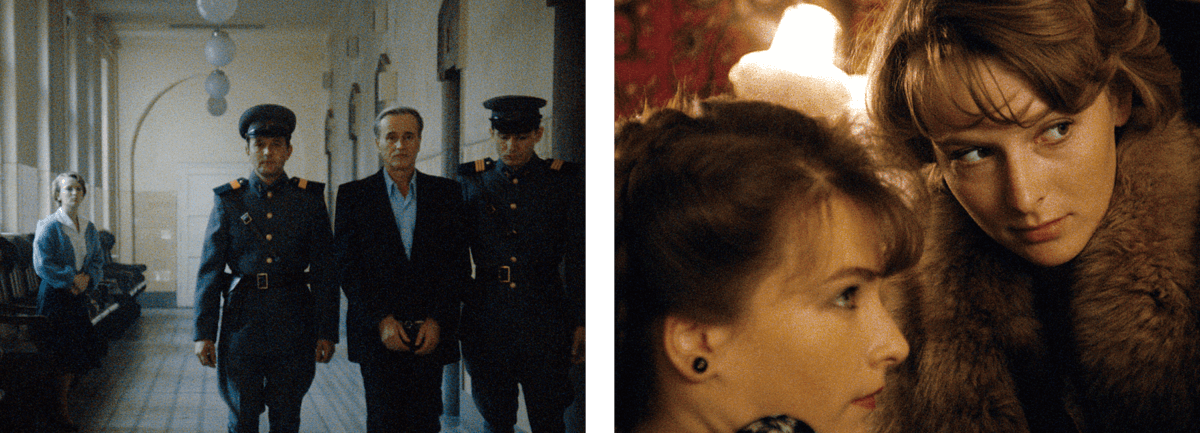

1947年、ソ連からハンガリーへ帰国したユリは、共産党員の養母マグダの保護下で育つ。父は秘密警察に捕らわれ、母はこの世を去っていた。恐怖政治が布かれるこの国で、ユリは不安定な生活を強いられる。ある日、ユリはヤーノシュと名乗る男と出会う。彼は父と瓜二つの人物だった。

1947年、ソ連からハンガリーへ帰国したユリは、共産党員の養母マグダの保護下で育つ。父は秘密警察に捕らわれ、母はこの世を去っていた。恐怖政治が布かれるこの国で、ユリは不安定な生活を強いられる。ある日、ユリはヤーノシュと名乗る男と出会う。彼は父と瓜二つの人物だった。

「日記」三部作の第一部。冷戦下の自身の苦難を描き、1984年のカンヌで審査員グランプリを受賞。撮影は義理の息子ヤンチョー・ニカが担当した。 -

マグダの元を離れ映画監督を志すユリは、モスクワの大学で映画制作を学ぶ。スターリンの死後、ユリは労働者の実情を捉えたドキュメンタリー映画を完成させる。そしてユリは父がすでに死去したことを知らされる。

マグダの元を離れ映画監督を志すユリは、モスクワの大学で映画制作を学ぶ。スターリンの死後、ユリは労働者の実情を捉えたドキュメンタリー映画を完成させる。そしてユリは父がすでに死去したことを知らされる。

「日記」三部作の第二部で1987年のベルリンで銀熊賞を受賞。モスクワ留学から1956年のハンガリー事件までを描く。ユリが父と瓜二つの男に抱く愛情は複雑になり、ふたりの関係は次第にメロドラマ性を帯び始めていく。 -

1956年、ブダペシュトで民衆が蜂起する。モスクワからハンガリーへ帰国したユリはカメラを手に、荒廃した街並みや犠牲者を見つめていく。その年の大晦日、ユリたちは久々に一堂に会する。政治的立場が異なる者たちも、束の間、仮装や音楽、ダンスに耽る。しかし反動分子の弾圧はとどまるところを知らず……。

1956年、ブダペシュトで民衆が蜂起する。モスクワからハンガリーへ帰国したユリはカメラを手に、荒廃した街並みや犠牲者を見つめていく。その年の大晦日、ユリたちは久々に一堂に会する。政治的立場が異なる者たちも、束の間、仮装や音楽、ダンスに耽る。しかし反動分子の弾圧はとどまるところを知らず……。

「日記」三部作の最終作。1956年のハンガリー事件の勃発から民主化運動の挫折までをつぶさに描き、戦争の余波と闘いの行方を問う。

-

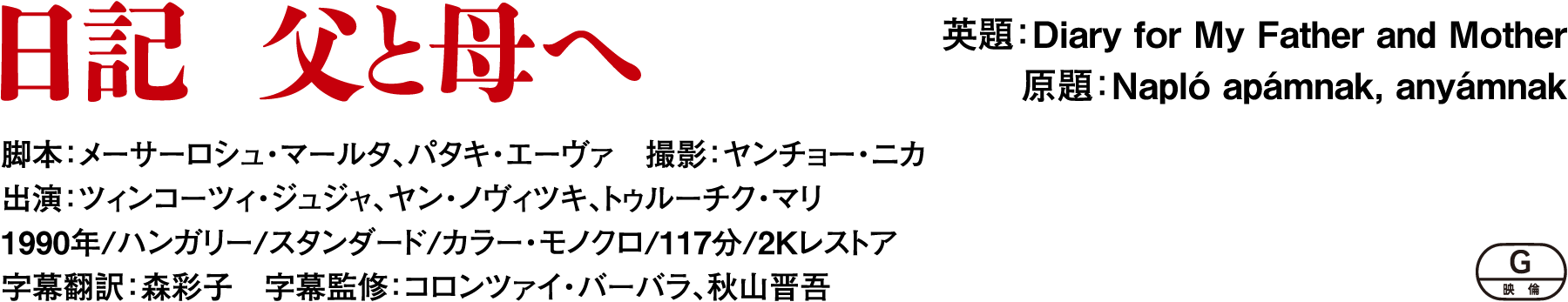

婚約者がいるユリは、ミュージシャンと恋に落ちて小旅行へ。しかし嫉妬深い婚約者と彼の不良仲間たちは執拗にふたりを追いかけ……。

婚約者がいるユリは、ミュージシャンと恋に落ちて小旅行へ。しかし嫉妬深い婚約者と彼の不良仲間たちは執拗にふたりを追いかけ……。

溢れんばかりのビート・ミュージックとともに、当時の息詰まるような社会の閉塞性がたしかに刻印された、珠玉の音楽逃避行劇。 -

未亡人のカタは、子どもを望むも既婚の愛人に拒まれる。ある日出会った少女アンナと奇妙な友情を育むなかで、心に変化が訪れる。

未亡人のカタは、子どもを望むも既婚の愛人に拒まれる。ある日出会った少女アンナと奇妙な友情を育むなかで、心に変化が訪れる。

1975年のベルリンで金熊賞に輝きメーサーロシュの名を国際的に広めた代表作。家父長制に抗う女性たちの静かな連帯が、深い印象を残す。 -

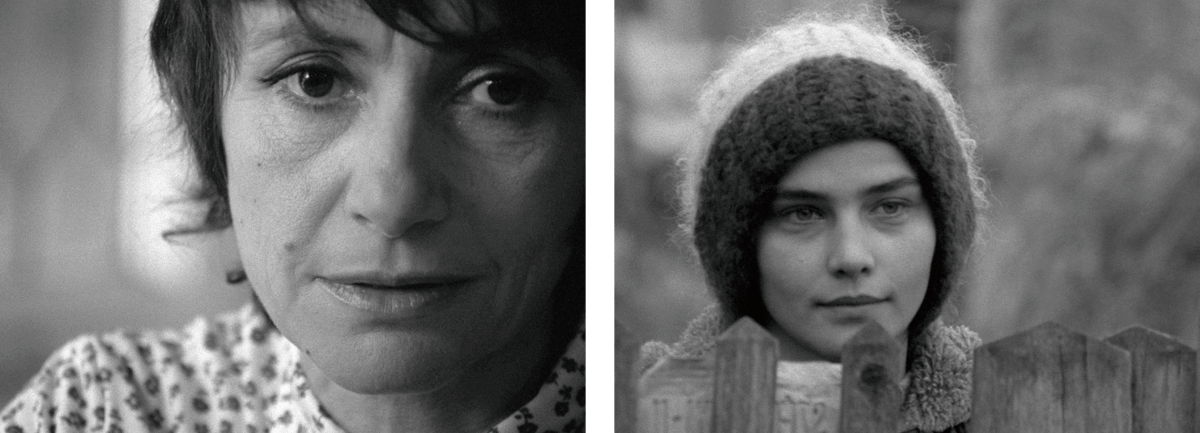

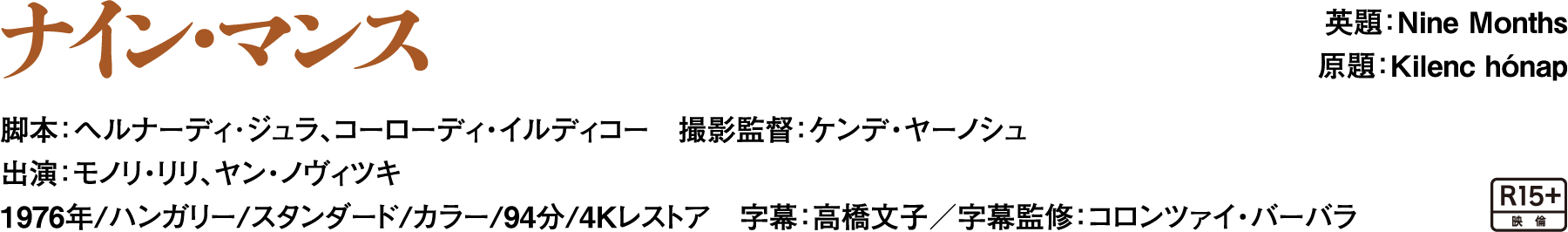

工場で働きながら農学を学ぶユリは、上司と恋に落ちるが、前夫との子どもがいることを隠している。やがてその秘密が明かされると、上司は戸惑いを隠せず……。

工場で働きながら農学を学ぶユリは、上司と恋に落ちるが、前夫との子どもがいることを隠している。やがてその秘密が明かされると、上司は戸惑いを隠せず……。

ドキュメンタリー出身のメーサーロシュが、演出を極限まで削ぎ落とし、真実に迫った初期の秀作。 -

マリの夫は偏狭な男で、ユリの夫はアルコールに依存している。夫に苦しめられるマリとユリは、互いに慰め合う中で連帯を深めていく。やがてそれぞれの人生を見つめ直し、決断を下す。

マリの夫は偏狭な男で、ユリの夫はアルコールに依存している。夫に苦しめられるマリとユリは、互いに慰め合う中で連帯を深めていく。やがてそれぞれの人生を見つめ直し、決断を下す。

結婚制度に縛られた女性たちの葛藤と連帯を誠実に描いた、静かな秀作。 -

1936年、ユダヤ人女性イレーンは、不妊に悩む友人から夫との子を産むよう頼まれる。やがて三人の関係は崩れ、時代はファシズムの影に覆われていく。

1936年、ユダヤ人女性イレーンは、不妊に悩む友人から夫との子を産むよう頼まれる。やがて三人の関係は崩れ、時代はファシズムの影に覆われていく。

イザベル・ユペールが初期の代表作に挙げる一本で、メーサーロシュが歴史映画へと向かう転機ともなる重要作。